嘿,我是小琳。我永遠記得第一次被新鮮出爐的蛋撻擊中靈魂的瞬間。那是在香港一條擠擠挨挨的老街,狹窄的餅店飄出的濃郁蛋奶香像鉤子一樣,硬是把路過的我拽了進去。剛出爐的港式蛋撻,燙手得很,我幾乎是邊吹氣邊咬下第一口。喔!那個酥皮!簡直輕盈得像要飛起來,一碰就簌簌地掉渣,混合著溫熱滑嫩、帶著濃濃焦糖香的蛋餡…那一刻我就知道,我掉進蛋撻這個甜蜜的坑裡,再也爬不出來了。

蛋撻熱量:甜蜜的負擔與聰明享受法

身為一個蛋撻重度愛好者兼業餘烘焙玩家,我得坦白說,每次看到「蛋撻熱量」這四個字,心臟都會小小抽一下。這金黃誘人的小東西,確實是個熱量小炸彈!但了解它,是為了更聰明、更無負擔地享受這份酥香甜蜜,對吧?先來看看最真實的數據:

常見蛋撻熱量與營養成分比較(以單顆約50克計算)

表格:常見蛋撻熱量與營養成分比較(單顆約50克)

| 蛋撻類型 | 熱量 (大卡) | 碳水化合物 (克) | 蛋白質 (克) | 脂肪 (克) | 糖 (克) | 主要熱量來源 |

| 傳統港式蛋撻 | 180 - 220 | 20 - 25 | 4 - 6 | 10 - 15 | 10 - 15 | 豬油/牛油酥皮 + 砂糖 |

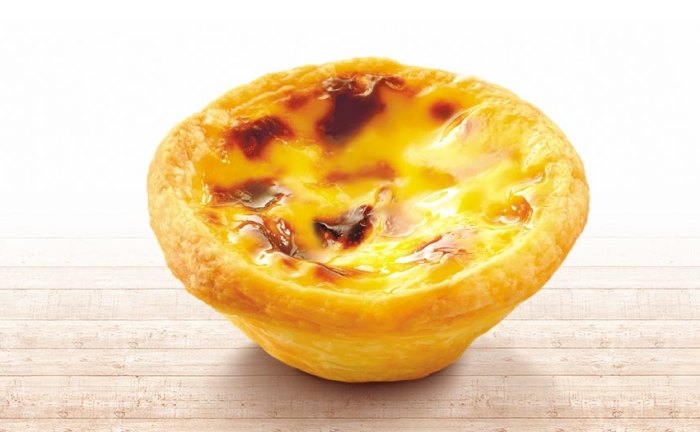

| 葡式蛋撻 | 230 - 280 | 25 - 30 | 5 - 7 | 12 - 18 | 15 - 20 | 千層酥皮 + 焦糖 + 更多奶油 |

| 台式酥皮蛋撻 | 160 - 200 | 18 - 22 | 4 - 5 | 8 - 12 | 8 - 12 | 植物油酥皮 + 砂糖 |

| 減糖版 (自製) | 130 - 160 | 12 - 16 | 6 - 8 | 7 - 10 | 5 - 8 | 調整糖量 + 牛奶比例 |

(註:以上為估算範圍,實際數值因店家配方、尺寸大小差異很大。酥皮用油量是熱量關鍵!)

看到葡式的數字了嗎?真的嚇死人!不過想想那層層疊疊的酥皮和表面誘人的焦糖斑點,嗯…好像也不意外了。港式的熱量雖然相對「溫和」,但那塊狀酥皮裡的油脂(通常是豬油或牛油)貢獻也絕對不小。每次想到「蛋撻熱量」主要就來自這裡,真是又愛又恨。

為什麼蛋撻熱量這麼高?剖析甜蜜陷阱

- 酥皮是脂肪擔當: 無論是港式酥皮的「搓皮」工藝(需要大量固態油脂如豬油/牛油去製造鬆化口感),還是葡撻的「疊被子」千層酥皮(反覆裹入液態奶油/人造奶油),麵粉裡包裹的脂肪含量都非常驚人。這決定了「蛋撻熱量」的下限就很高。

- 蛋餡的糖炸彈: 滑嫩的蛋餡,靈魂在於「甜」。砂糖、煉乳(葡式常用)、甚至有些配方加奶油,都是熱量來源。一顆蛋撻的含糖量輕易突破一大湯匙。

- 尺寸的迷思: 別看它小小一個,密度很高!比很多麵包點心都扎實。不知不覺吃兩顆,熱量可能就超過一碗白飯。每次討論「蛋撻熱量」,絕對不能忽略份量問題。

聰明吃,減少「蛋撻熱量」的心理負擔 知道熱量高,難道就不吃了嗎?當然不行!(對我來說不可能)分享我的實戰心得:

-

挑選有技巧: 港式 vs. 葡式? 如果很在意「蛋撻熱量」,港式通常是較「輕」的選擇(相對而言)。葡式那酥皮和焦糖的誘惑,代價比較大。觀察底部油紙: 吃完後,看看墊著的紙是不是油亮亮一大片?油漬越多,代表塔皮吸油或含油量越高,「蛋撻熱量」肯定爆表。台式小店注意: 有些台式改良版為了更酥鬆,可能用更多酥油或瑪琪琳,熱量未必比港式低。問清楚或用眼睛觀察油膩度。

-

份量是王道: 這是我的血淚教訓!再好吃,一次頂多一顆!把它當成精緻的享受,而非吃飽的點心。搭配無糖茶或黑咖啡,既能解膩又能延長滿足感,避免衝動下拿第二顆。想想那驚人的「蛋撻熱量」,自律一點是為了長久享受。

-

自製掌控權: 這是我最推薦的方式!自己動手做,就能直接控制「蛋撻熱量」:

減糖實驗: 蛋餡的糖量可以嘗試減少20-30%(例如從40克減到30克),對風味影響其實不會太大(我的減糖版食譜後面分享)。

油脂升級: 酥皮可以使用品質好的發酵奶油(Butter)取代部分或全部豬油/白油,風味更香醇,相對也更「天然」一些(但熱量還是高,勿自欺欺人)。

牛奶比例: 增加鮮奶比例,減少奶油或淡奶油的用量。

小尺寸: 做成迷你版,滿足感不減,攝入量直接砍半。自己做的,更能體會這份甜蜜的「代價」,吃起來格外珍惜。

唉,寫到這裡,看著冰箱裡昨天買的葡撻,內心天人交戰。蛋撻熱量啊,真是讓人又愛又恨的甜蜜數字!

蛋撻食譜:實戰多次才成功的「傻瓜版」心得

經過無數次的失敗(塔皮硬得像餅乾、蛋餡像蒸蛋有孔洞、或是甜到發膩),我終於磨合出一個成功率超高、材料好準備、味道絕對不輸名店的基礎港式蛋撻食譜。這份蛋撻食譜的重點是:步驟拆解清楚、避開常見雷區。相信我,跟著做,你也能在家複製出茶餐廳的感動!

我的基礎不敗港式蛋撻食譜 (約做12個)

材料清單 (分塔皮 & 蛋餡兩部分,一目瞭然):

- 塔皮材料 (關鍵!):

- 低筋麵粉 200g (過篩備用)

- 冷藏無鹽發酵奶油 (Butter) 120g (切小丁,一定要夠冰硬!)

- 糖粉 (Icing Sugar) 40g (細緻易拌勻)

- 全蛋液 30g (約半顆,冷藏)

- 鹽 一小撮 (真的只要一點點,平衡甜味)

- 蛋餡材料 (靈魂!):

- 全蛋 3顆 (常溫)

- 蛋黃 1顆 (常溫,增加濃郁感)

- 細砂糖 80g (這是基礎甜度,我自己常減到65g)

- 熱水 150ml (幫助溶糖)

- 鮮奶 150ml (全脂香氣足)

- 動物性鮮奶油 (Whipping Cream) 50ml (增加滑順感,可省略替換成等量鮮奶,但風味稍減)

必備工具:

- 電子秤 (烘焙成功的第一步就是精準!)

- 手動或電動打蛋器

- 橡皮刮刀

- 粉篩

- 撻模 (直徑約7cm的菊花模最經典)

- 兩個大碗盆

- 烤箱 + 烘焙紙

詳細步驟拆解 (別怕,一步步來):

Step 1: 製作塔皮 (冰冷的藝術)

- 混合粉類: 把過篩的低筋麵粉、糖粉和那一小撮鹽,倒進一個大碗裡。稍微拌勻。

- 切入奶油: 把冰硬的奶油丁丟進去。重點來了!用「切」的方式,拿兩把刀(或專業的刮板Pastry Cutter最好)或是乾脆用乾淨的手指,快速地把冰奶油丁和粉類搓成粗玉米粉狀。這個過程要快,確保奶油保持冰涼,不要讓手溫融化它!這是塔皮酥鬆的關鍵!搓到看不到大塊奶油丁,整體是鬆鬆散散的沙礫狀就好了。訣竅:如果奶油開始融化黏手,馬上整盆放進冰箱冰10分鐘再繼續。

- 加入蛋液成團: 把冷藏的蛋液均勻淋在粉沙上。用橡皮刮刀或手,用「按壓」的方式,讓蛋液和粉沙結合。千萬不要揉!按壓到勉強成團,碗底沒有太多乾粉即可。麵團看起來會有點乾燥鬆散是正常的,不要硬加水!訣竅:成團就好,不要追求光滑!

- 冷藏鬆弛: 把麵團用保鮮膜包好,稍微壓扁,丟進冰箱冷藏至少1小時!(最好2小時) 這步驟絕對不能省!讓麵團休息,奶油重新變硬,烘烤時才容易產生層次和鬆化感。這就是蛋塔皮做法裡最講究的「鬆弛」。

Step 2: 製作蛋餡 (滑嫩的秘訣)

- 溶糖: 把細砂糖倒進熱水裡,攪拌到砂糖完全融化,成為糖水。放涼備用。(一定要冷卻!)

- 混合奶類: 在另一個大碗裡,倒入鮮奶和鮮奶油(如果用),輕輕拌勻。

- 打散蛋液: 把3顆全蛋和1顆蛋黃打進一個碗裡,用打蛋器輕輕打散就好,千萬不要打出泡泡!過度攪拌會讓蛋餡烤後產生氣孔。

- 混合蛋奶液: 把已經冷卻的糖水,緩緩倒入牛奶鮮奶油混合液中,邊倒邊攪拌均勻。然後,再把這個混合液,緩緩倒入剛剛打散的蛋液裡,同樣是邊倒邊輕輕攪拌均勻。訣竅:所有液體都要緩慢加入並輕柔攪拌,避免產生太多氣泡。

- 過篩!過篩!過篩! 這步驟是蛋餡滑嫩的終極秘訣!把混合好的蛋奶液,至少過篩2-3次!濾掉沒打散的蛋筋和可能的小氣泡。這一步偷懶,烤出來的蛋餡就不夠細緻了。過篩後的蛋奶液,蓋上保鮮膜,靜置備用(或冷藏靜置更好)。

Step 3: 組合與烘烤 (關鍵火候)

- 預熱烤箱: 將烤箱預熱到 200°C (392°F)。烤蛋撻需要高溫快烤。

- 擀皮入模: 從冰箱取出塔皮麵團。在撒了點手粉(高筋或低筋都可以)的檯面上,將麵團擀開成厚度約0.3-0.4公分的片狀。用比撻模稍大的圓形模具(或杯子口)壓出圓片。把圓片小心地放入撻模中,用拇指從底部輕輕往上推壓,讓塔皮服貼地貼合模具,邊緣略高於模具一點點(烘烤會縮)。訣竅:塔皮寧可稍厚一點也不要太薄,太薄容易破且失去口感。底部用叉子輕輕戳幾個小洞(防止烘烤時鼓起)。

- 注入蛋餡: 把靜置好的蛋奶液再次輕輕攪拌一下(靜置可能分層),緩緩倒入撻模中,倒約 8-9分滿 即可(烘烤時蛋餡會膨脹)。切記別倒滿!

- 送入烤箱: 將烤盤小心放入預熱好的烤箱中層。

- 烘烤時間(重要!): 先以 200°C (392°F) 烤 10分鐘,讓塔皮定型、蛋餡開始凝結並形成光滑表面。接著,將溫度調降到 180°C (356°F),再烤 10-15分鐘。在這個階段,你需要密切觀察!目標是:蛋餡凝固膨起(中間像布丁一樣晃動但不會流動),表面呈現漂亮的金黃色澤,邊緣可能出現極少數細小的氣泡孔(正常),最棒的是看到表面出現輕微的「豹紋」焦斑點(焦糖化反應)! 這就是完美的訊號!每個烤箱脾氣不同,最後幾分鐘一定要守在旁邊看!

- 出爐冷卻: 烤好後,立刻將蛋撻取出烤箱。剛出爐的蛋撻非常軟嫩,不要馬上脫模!讓它們在模具裡冷卻至少 10-15分鐘,讓蛋餡進一步凝固定型,塔皮也會變得更酥脆。稍微涼一點再享用,風味更佳!

我踩過的雷,你別踩!

- 塔皮失敗: 奶油不夠冰就操作 → 塔皮油膩不酥鬆。揉麵團太久 → 塔皮堅硬像餅乾。沒冷藏足夠時間 → 烘烤時嚴重縮腰變形。這就是為什麼強調蛋塔皮做法中溫度和鬆弛是關鍵。

- 蛋餡失敗: 液體沒冷卻就混合蛋液 → 變成蛋花湯!蛋液過度攪拌 → 烤出來很多孔洞像蒸蛋。沒過篩 → 口感不細膩。倒太滿 → 烘烤時溢出,又髒又難清理。溫度太高或烤太久 → 蛋餡變老、開裂、或底部出現蜂窩狀大孔洞(慘劇!)。

- 烤箱問題: 溫度不準 → 需買烤箱溫度計!放錯層 → 上下火受熱不均。沒注意觀察 → 烤過頭或沒上色。

這份蛋撻食譜真的是我用失敗經驗換來的精華版。每次烤前我都會再默念一遍步驟。看著家人朋友吃到時驚豔的表情,那些失敗的挫折感就都值得了!你也試試看吧?

蛋塔皮做法:酥鬆 vs. 千層,關鍵在油脂與手法

對我來說,蛋撻的靈魂,一半在滑順的餡,更大一半在那包裹著餡料的塔皮!塔皮的成敗,幾乎決定了一個蛋撻的命運。經歷過無數次塔皮硬得像餅乾、縮得像老太婆的臉、或是油膩到吃完盤子底下一層油的慘劇後,我總算摸清了蛋塔皮做法的門道。這絕對不只是把麵粉和油拌一拌那麼簡單。

兩大門派的核心差異:油脂與工藝

港式酥皮(搓皮 / 混酥皮 / 牛油皮)

- 靈魂油脂: 豬油 是傳統王道!它熔點較高,做出來的皮特別酥鬆、脆硬,帶有獨特香氣(有些人可能不愛)。現代很多也改用 無鹽發酵奶油(Butter),香氣更醇厚,酥鬆度稍減但接受度高。也有人奶油混豬油,取平衡點。

- 核心工藝:「搓」 蛋塔皮做法 的關鍵字!把冰硬的固態油脂切成小丁,跟過篩的麵粉、少量糖粉、鹽混合,然後用手指尖或刮板快速搓揉,讓油脂包裹麵粉顆粒,形成像粗沙礫或細小豌豆狀的混合物。這個過程要快,避免手溫融化油脂。最後加入少量冰液體(水/蛋液/牛奶),按壓成團。精髓在於保持油脂的顆粒感,烘烤時這些顆粒融化形成空間,達到「鬆化」效果。

- 口感特徵: 酥脆鬆化,口感像好吃的餅乾,一咬下去層層剝落,入口即碎。 邊緣通常較厚實,帶有齒痕(菊花模壓出)。底部能承受較濕潤的蛋餡不易變軟爛。這是我個人最愛的口感!

- 操作難易度: 相對容易掌握(只要油脂夠冰、不亂揉麵團),家庭製作成功率較高。這是我推薦新手入門的蛋塔皮做法。

葡撻 / 千層酥皮(酥皮 / 疊被皮 / 拿破崙皮)

- 靈魂油脂: 片狀瑪琪琳(Pastry Margarine) 或 無水奶油(Special Pastry Butter)。它們熔點高、韌性好,經過反覆摺疊擀壓不易融化滲出,是製造清晰薄脆層次的關鍵。一般家用奶油較難達到理想效果。

- 核心工藝:「疊被子」 (摺疊開酥)。先用麵粉、水、少量油脂(通常是軟化的奶油或瑪琪琳)、鹽等揉成光滑有彈性的「麵團」(水皮)。再將大片冰硬的 片狀油脂(油皮) 包裹進去。經過多次 擀開 → 摺疊(三折或四折)→ 冷藏鬆弛 的過程(通常至少4次三折),形成數百層麵皮與油脂相互隔離的結構。烘烤時,油脂融化產生蒸氣,將層層麵皮撐開,形成「千層酥」的效果。

- 口感特徵: 極致酥脆,層層分明薄如紙,口感輕盈空氣感強。 邊緣會隨著烘烤自然捲曲翻起。但因層次多且薄,承托濕潤蛋餡後,底部通常會比港式皮更快變軟。

- 操作難易度: 非常高! 非常考驗技術、耐心和對溫度的掌控。溫度太高油脂融化漏油,溫度太低麵團太硬擀不開。摺疊次數、鬆弛時間都要精準。家庭製作耗時費力,失敗率高。我試過一次,做到半夜,結果烤出來像厚麵餅…投降!

蛋塔皮做法實戰重點筆記 (我的血淚總結)

- 冷!冷!冷! 無論做哪種皮,材料(特別是油脂)和器具(碗、刮板)都要夠冰涼。手溫是敵人!操作環境也別太熱。夏天開冷氣做吧。

- 「搓皮」要訣 (港式):

- 奶油/豬油切小丁後,丟回冰箱冰硬再用。

- 混合粉和油時,用指尖快速「搓」,像搓砂的感覺,目標是讓每粒麵粉都裹上油膜,形成粗沙礫狀。

- 加入冰液體後,用橡皮刮刀或手「按壓」成團,絕對不要揉捏!成團就好,不要追求光滑。有少許乾粉在盆底也沒關係。

- 冷藏鬆弛至少1小時! 這點我強調再強調!讓麵筋鬆弛、油脂重新凝固,烘烤時才不易縮腰變形,也更酥鬆。

- 「擀皮入模」技巧:

-

- 從冰箱取出麵團,稍微回溫幾分鐘(太硬會裂),擀開時撒點手粉防沾。

- 厚度約3-4mm比較合適(太薄易破,太厚口感不好)。

- 用比撻模稍大的圓模壓出圓片。放入模具時,從中心用拇指指腹輕輕往外推壓,讓塔皮貼合模具,尤其是底部轉角處。邊緣要略高於模具(烤時會縮)。

- 底部一定要用叉子均勻戳幾個小洞(洩氣孔),防止烘烤時底部鼓起。

- 「疊被子」入門太難?替代方案: 如果實在想嘗試葡撻那種千層感又怕失敗,可以偷懶買現成的冷凍酥皮(Puff Pastry Sheets)。雖然風味層次比不上真正手工開酥,但省時省力很多!解凍後擀開壓模即可。這算是我覺得最友善的葡式蛋塔皮做法替代方案了。

說真的,光是掌握好蛋塔皮做法,就已經成功了一大半。每次聽到自己做的蛋撻咬下去那「喀滋」的酥脆聲,還有隨之飄散的奶油香氣……啊,之前的辛苦都煙消雲散了!看到這裡,你是不是也躍躍欲試了呢?

港式蛋撻和葡式蛋撻的區別:從裡到外大不同

愛吃蛋撻的人,遲早會面臨這個終極選擇題:港式蛋撻和葡式蛋撻的區別到底在哪?哪個更好吃?說實話,在我心裡這就像問紅酒和白酒哪個好喝一樣,根本是不同世界的東西!它們從出生地、長相、內在結構到風味靈魂,全都南轅北轍。弄清楚港式蛋撻和葡式蛋撻的區別,絕對能提升你下次品嚐時的樂趣(和選擇效率)。

一目了然的終極對比表格

表格:港式蛋撻 VS 葡式蛋撻 全方位對比

| 特徵 | 港式蛋撻 (Hong Kong Style Egg Tart) | 葡式蛋撻 (Portuguese Egg Tart / Pastel de Nata) |

| 起源地 | 香港 | 葡萄牙 (真正發揚光大在澳門) |

| 塔皮類型 | 酥皮 / 牛油皮 / 混酥皮 | 千層酥皮 (Puff Pastry) |

| 塔皮做法 | 搓揉成團 (類似餅乾麵糰) | 反覆摺疊開酥 (疊被子工藝) |

| 塔皮口感 | 酥脆、鬆化、易碎、像曲奇餅乾 | 極致酥脆、層次分明薄脆、空氣感強 |

| 蛋餡成分 | 雞蛋、砂糖、鮮奶/水 (較單純) | 雞蛋、砂糖、鮮奶/水、奶油/煉乳 |

| 蛋餡質地 | 光滑、水嫩、類似燉蛋/布丁 | 通常更濃稠、結實帶點韌性、焦糖風味濃 |

| 蛋餡顏色 | 亮黃色 | 淡黃色,表面有深褐色焦糖斑點 (豹紋) |

| 甜度 | 適中 (主要來自砂糖) | 通常更高 (砂糖+煉乳加持) |

| 香氣 | 蛋奶香、奶油香 (視塔皮用油) | 濃郁焦糖香、蛋奶香、奶油香 |

| 模具與外形 | 菊花模 / 圓模,直邊,邊緣較厚常有齒痕 | 小深杯模,烘烤後邊緣酥皮自然翻捲 |

| 烤溫重點 | 較均勻溫度烘烤至蛋餡剛凝固 | 通常需要更高溫 烘烤至表面產生焦斑 |

| 常見食用溫度 | 溫熱或室溫 (塔皮易受潮變韌) | 熱食最佳! (體驗酥脆與焦糖香) |

| 熱量 (約) | 180-220 大卡/顆 | 230-280 大卡/顆 |

(註:以上為典型特徵,不同店家可能有調整。熱量為估算值,視大小與配方而定。)

深入解析核心差異:

-

靈魂之別:塔皮

- 港式: 這是我最迷戀的部分!它的精髓在「鬆化」。用冰硬的固態油脂(豬油或牛油)與麵粉快速搓成粗砂礫狀,再加入少量液體按壓成團。烘烤時,這些油脂顆粒融化形成空間,造就它像餅乾一樣一碰即碎、酥鬆入口即化的口感。邊緣厚實,常帶有模具壓出的可愛齒痕。吃起來有種樸實的滿足感。這也是為什麼之前章節強調蛋塔皮做法對港式如此關鍵。

- 葡式: 追求的是「千層薄脆」!工藝複雜得多,靠反覆摺疊麵皮與大片冰硬油脂(常用特製片狀瑪琪琳),形成數百層結構。烤後層次爆開,薄如蟬翼,口感超級酥脆輕盈,空氣感十足。邊緣受熱後會自然優雅地向上翻捲。這工藝難度太高,我在家試過一次就放棄了,還是去澳門或找厲害的店買吧。理解這兩種皮的根本不同,是掌握港式蛋撻和葡式蛋撻的區別的第一課。

-

美味核心:蛋餡

- 港式: 相對純粹!基底就是雞蛋、糖、水或鮮奶(有時加點淡奶Evaporated Milk)。口感追求的是極致的水嫩、光滑、柔軟,像完美的燉蛋或布丁,散發著單純濃郁的蛋奶香。顏色是明亮的鵝黃色。甜度通常較為溫和(當然也有很甜的店)。

- 葡式: 風味更濃烈有個性!除了基本元素,最大特色是加入奶油(Cream)或煉乳(Condensed Milk),這讓蛋餡質地更濃稠、結實一些,帶點微妙的韌性(好的葡撻餡是軟嫩中帶點Q感的)。最關鍵的差異在烘烤:需要極高溫(甚至用上火Broiler)快速烤出表面那標誌性的深褐色「豹紋」焦糖斑點! 這些焦斑帶來獨特的焦糖苦甜香氣和豐富的層次,是葡撻的靈魂標誌。甜度通常也比港式高。

-

文化與溫度

- 港式: 是香港茶餐廳文化和「港式麵包店」的代表之一。它很隨和,溫熱吃酥脆,放涼了吃(塔皮會稍微變韌)也別有風味,配絲襪奶茶或檸檬茶是絕配。有種日常的親切感。

- 葡式: 雖然源自葡萄牙,但在澳門發揚光大,成為澳門手信的代表美食。它強烈建議、甚至要求你「趁熱吃」! 一出爐,千層酥皮的極致脆度,混合熱騰騰、帶著焦糖香的濃郁蛋餡,才是巔峰體驗。稍微放涼,酥皮吸了水氣變韌,風味就大打折扣了。每次路過澳門餅店,看到剛出爐的葡撻,那撲鼻的焦糖香真是讓人毫無抵抗力。