你知道嗎?每天和你最親密接觸的,可能不是家人或寵物,而是上百萬隻肉眼看不見的「蟎蟲」!牠們潛伏在枕頭、棉被、沙發,甚至我們的毛孔裡,悄悄影響著皮膚健康和過敏問題。我從小就對這些微小生物充滿好奇——為什麼牠們能無聲無息地成為人類的「寢室室友」?又該如何與牠們和平共處?這篇文章,我想用輕鬆有趣的方式,帶你認識蟎蟲的真實生活:從牠們不可思議的生存策略,到居家實用的防蟎妙招(例如「冷凍玩偶」這招超有用!)。讓我們一起揭開這些微小鄰居的神祕面紗,學會保護家人健康,同時對自然界的生存智慧多一分敬意!

目錄

蟎蟲壽命:短暫卻高效的微觀循環

蟎蟲壽命是理解其生態影響力的核心。塵蟎的一生雖僅數月,其繁殖效率卻驚人。

-

典型生長週期解析

- 卵的孵化 (5-12天):雌蟎終其一生可產下40-80顆卵,這些卵在適宜環境下約一週孵化。整個蟎蟲壽命由此展開。

- 幼蟲與若蟲期 (10-20天):孵化後的幼蟲經過幾次蛻皮(若蟲階段),形態逐漸接近成蟲。

- 成蟲階段 (1-3個月):這是繁殖主力期。成蟲積極覓食、交配產卵。蟎蟲壽命長短在此階段差異最大。

-

影響蟎蟲壽命的關鍵因子

- 環境溫濕度:最理想的溫度約25°C,濕度則需高於55%-60%。乾燥(濕度蟎蟲壽命甚至致死。我在實驗室環境中就曾觀察到,濕度驟降下,塵蟎群體會在幾天內崩解。

- 食物豐沛度:充足的人類/動物皮屑、真菌是其能量來源,直接支持更長的蟎蟲壽命和更高繁殖力。

- 物種差異性:不同蟎蟲類型壽命迥異。寄生性蟎(如疥蟎)在宿主身上存活期不同於自由生活的塵蟎。

蟎蟲是怎麼來的:從自然棲地到人類居所

探究蟎蟲是怎麼來的,需回溯其演化與傳播途徑。它們並非現代產物,而是古老蛛形綱後裔,成功適應了與人類共居。

-

初始起源與演化適應

- 蟎蟲祖先源自土壤、腐植質等自然環境,以分解有機質為生。隨著哺乳動物(包括人類)出現,部分種類演化出利用動物脫落皮屑、毛髮作為食物來源的能力。

- 人類營造出穩定溫暖的室內環境(如寢具、地毯),意外提供了絕佳棲所,促使特定蟎蟲(塵蟎)成功「入住」。這個蟎蟲是怎麼來的關鍵轉折點深深改變了它們的生態位。

-

進入人類環境的主要途徑

- 被動攜帶:這是最主要方式!戶外活動後,蟎蟲卵或個體可能附著於衣物、鞋底、寵物毛髮進入室內。新家具、二手織物(地毯、窗簾)也是常見載體。理解蟎蟲是怎麼來的必須重視這點。

- 空氣飄散:極輕的蟎蟲屍體碎片、排泄物(主要過敏原)可在空氣擾動下飄浮、沉降,汙染新區域。

- 人際接觸傳播:主要針對寄生型蟎蟲(如疥蟎),透過皮膚直接、緊密或長時間接觸傳染。

-

人體共生與寄生蟎的來源

- 研究顯示,蠕形蟎蟲可能於嬰兒出生時或出生後不久,透過與母親或其他照顧者的親密皮膚接觸獲得。它們一旦定居,通常終生相伴。這也是蠕形蟎蟲普遍存在於人類毛囊中的原因。

- 其他寄生蟎(如疥蟎)則明確透過感染者傳播。這解釋了特定蟎蟲是怎麼來的與人際網絡的關聯。

蟎蟲生存環境:打造微觀天堂的要素

蟎蟲生存環境的偏好直接決定了它們在我們生活中的分布密度。它們是極致的微環境專家。

-

核心環境需求

- 高濕度 (>55-60%):絕對關鍵!水份主要從空氣吸收,低濕環境導致蟎蟲脫水死亡。浴室、地下室、未晾乾的衣物旁常是高危區。

- 適宜溫度 (20-25°C):接近人類舒適室溫,遠離極端熱源或冷源。這解釋了寢具為何是蟎蟲生存環境首選——我們夜間提供穩定的溫濕度。

- 食物來源豐富:人類每日脫落約1.5克皮屑,足以餵養龐大塵蟎群。寵物皮屑、有機灰塵、特定黴菌(如Aspergillus penicillioides)亦是重要食源。

-

居家環境中的熱點分布

- 寢臥核心區:床墊、枕頭、被褥、絨毛玩偶。這些織物深層提供理想的蟎蟲生存環境:保暖、保濕、食物充足且免受干擾。

- 軟性家具區:布沙發、地毯、厚重窗簾、軟墊椅是重要次級棲地,尤其位於濕度較高房間者。

- 潮濕角落與織物堆積處:衣櫃底層、儲藏室衣物、久置地墊、冷氣濾網內部。這些區域常被忽略,卻是重要的蟎蟲生存環境庇護所。

-

人體微環境的特殊性

- 對蠕形蟎蟲而言,人類毛囊皮脂腺就是完美的微型生態系:溫度穩定(約33°C)、油脂(皮脂)食物豐富、相對隱蔽。蟎蟲生存環境再沒有比這更專屬的棲所了。額頭、鼻翼、臉頰、睫毛毛囊是主要聚居區。

蟎蟲類型:多樣化的微觀社群

深入認識蟎蟲類型,才能理解其多樣生態角色與影響。它們遠不止於過敏原製造者。

-

主要的居家相關蟎蟲類型

- 塵蟎 (House Dust Mites):

- 常見種:歐洲室塵蟎、美洲室塵蟎。

- 特徵:極小(蟎蟲類型。

- 棲地:寢具、軟家具、地毯深層。這個蟎蟲類型對濕度變化敏感。

- 倉儲蟎 (Storage Mites):

- 常見種:腐食酪蟎、粉蟎。

- 特徵:棲息儲藏食品(麵粉、穀物、乾果、起司)、飼料中或潮濕牆面。食用黴菌、穀物碎屑。同樣是重要過敏原來源。

- 棲地:廚房櫥櫃、食品儲藏室、寵物飼料袋、潮濕牆角。是常被忽視的蟎蟲類型。

- 草蟎/恙蟎 (Chiggers, Trombiculid Mites):

- 特徵:幼蟲階段寄生。在戶外草叢、灌木林活動,幼蟲吸附人畜皮膚分泌酵素溶解表皮細胞組織液為食,引起劇癢紅疹(恙蟲病)。

- 棲地:高草區、雜草叢生處、林緣地帶。這個蟎蟲類型體現了戶外環境的聯繫。

- 塵蟎 (House Dust Mites):

-

寄生性或與皮膚健康相關的蟎蟲類型

- 疥蟎 (Scabies Mite):

- 特徵:鑽入皮膚角質層挖掘隧道,產卵並排泄,引起劇烈搔癢的疥瘡。具高度傳染性。成蟲蟎蟲壽命約30-60天,但繁殖力強。

- 棲地:人類皮膚角質層內,尤其指縫、腕部、腋下、腰部、生殖器等皮膚皺摺柔軟處。

- 蠕形蟎蟲 (Demodex mites):見後詳述。

- 疥蟎 (Scabies Mite):

蠕形蟎蟲:人體毛囊的永久居民

蠕形蟎蟲是與人類皮膚關係最緊密的共生者,其生態極為特化。

-

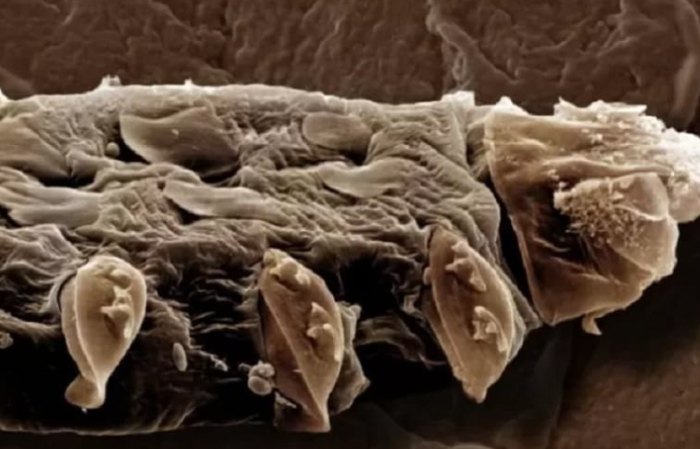

形態特徵與物種

- 毛囊蠕形蟎:體型較細長,主要寄生於毛囊深處。我在顯微鏡下觀察其半透明梭狀身形在毛囊內移動的景象,確實令人難忘。

- 皮脂蠕形蟎:體型較短鈍,偏愛皮脂腺豐富區域(如鼻翼)。

- 共同特徵:體長約0.1-0.4mm,四對短足,口器適應攝取毛囊上皮細胞與皮脂。其獨特形態是適應毛囊管狀環境的結果。

-

生活史與寄生方式

- 生活史:整個生命週期均在宿主皮膚完成。卵→幼蟲→前若蟲→若蟲→成蟲,約14-18天。成蟲蟎蟲壽命約數週。

- 活動模式:夜間更活躍,可能受宿主激素節律或夜間皮脂分泌增加影響。它們會在毛囊間移動。

- 共生 vs. 致病:通常為無症狀共生。當宿主免疫力異常或蟎蟲數量異常增生(如每平方公分超過5隻),可能誘發玫瑰斑、酒糟性皮膚炎、毛囊炎或特定型態的脫髮(需經專業診斷)。

-

傳播與普遍性

- 傳播方式:主要透過親密皮膚接觸(如嬰兒與母親臉頰接觸)。共用毛巾等理論上可能,但非主要途徑。

- 普遍性:成年人感染率極高,研究顯示超過80%甚至接近100%的成年人帶有蠕形蟎蟲。數量通常隨年齡增長而增加。這是人類微生物組的一部分。

居家蟎蟲類型比較與影響概覽

| 蟎蟲類型 | 常見代表種 | 大小 | 主要食性 | 主要棲息地 | 對人類主要影響 |

| 塵蟎 | 歐洲室塵蟎、美洲室塵蟎 | 人類/動物皮屑、真菌 | 床墊、枕頭、地毯、軟家具 | 過敏性鼻炎、氣喘、異位性皮膚炎 | |

| 倉儲蟎 | 腐食酪蟎、粉蟎 | 0.3-0.5 mm | 穀物、乾貨、飼料、黴菌 | 食品櫃、寵物飼料、潮濕牆角 | 過敏、儲糧汙染 |

| 草蟎/恙蟎 | 恙蟎幼蟲 | 幼蟲 | 皮膚組織液(幼蟲階段) | 高草叢、灌木林、林緣地帶 | 恙蟲病、劇烈皮膚瘙癢 |

| 疥蟎 | 人疥蟎 | 0.3-0.5 mm | 皮膚角質組織液 | 皮膚角質層隧道內 | 疥瘡(劇癢、丘疹、隧道) |

| 蠕形蟎蟲 | 毛囊蠕形蟎、皮脂蠕形蟎 | 0.1-0.4 mm | 毛囊上皮細胞、皮脂 | 臉部、頭皮等毛囊皮脂腺內 | 通常無症狀,過度增殖可能導致玫瑰斑、酒糟鼻等 |

怎麼知道自己有沒有蟎蟲?關鍵知識問答

-

怎麼知道自己有沒有蟎蟲?

判斷是否受到蟎蟲影響,需區分「環境蟎蟲過敏」、「寄生蟎蟲感染」或蠕形蟎蟲過度增殖:

-

環境蟎蟲過敏(塵蟎、倉儲蟎):

- 症狀線索:長期清晨或夜間於臥室出現鼻塞、流鼻水、打噴嚏、咳嗽、眼睛癢紅;整理床鋪、打掃時症狀加劇;異位性皮膚炎反覆發作或控制不佳。

- 專業檢測:過敏原特異性IgE血液檢測(針對塵蟎抗原Der p1, Der f1等)或皮膚點刺試驗是診斷過敏的金標準。居家環境塵蟎過敏原快篩套組(測量抗原濃度)可作為參考。觀察蟎蟲生存環境(如寢具潮濕、久未清理)也有提示作用。

-

寄生蟎蟲感染(疥蟎):

- 症狀線索:劇烈搔癢(尤其夜間加劇)、皮膚出現細小彎曲隆起的灰白色隧道(指縫、腕內側、腋下、腰腹、生殖器附近)、紅色丘疹或膿皰。常為群聚感染(家人伴侶同有症狀)。

- 專業診斷:皮膚科醫師透過皮膚刮取病灶處角質,於顯微鏡下尋找疥蟎蟲體、蟲卵或糞便顆粒。切勿自行挖取。

-

蠕形蟎蟲過度增生:

- 症狀線索:臉部(尤其鼻、額、頰、下巴)持續泛紅、丘疹膿皰反覆、毛孔擴大、皮膚粗糙脫屑、睫毛根部脫屑或發炎(瞼緣炎)、治療反應不佳的玫瑰斑/酒糟鼻。

- 專業診斷:皮膚科醫師會進行「標準化皮膚表面活檢」或「膠帶黏貼法」。前者用顯微鏡玻片輕壓患處(如鼻翼)刮取角質與毛囊內容物;後者用透明膠帶黏貼皮膚數分鐘後取下鏡檢。需由醫師評估蠕形蟎蟲密度與臨床關聯性。單純檢出蠕形蟎不等於致病!關鍵在「異常增生」與「臨床症狀關聯」。

-

發表評論