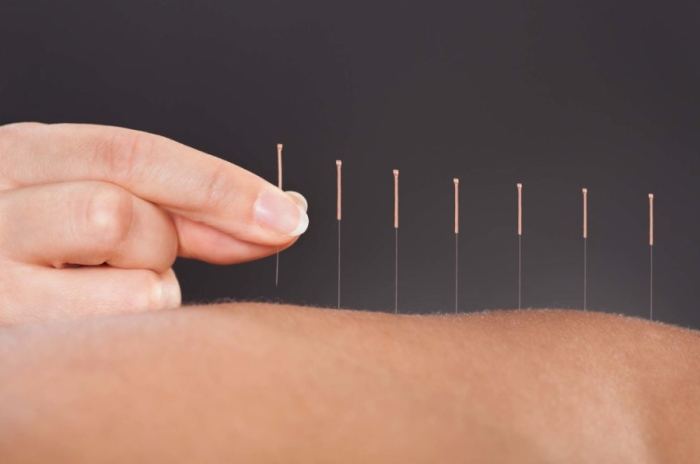

大家好,我是舒食旅人·琳,一個熱愛中醫的抓藥學徒。在醫館的每一天,看著老師用細細的銀針為患者緩解疼痛、調理氣血,總讓我驚嘆針灸的神奇。其實,針灸不只是「扎針」,它融合了千年智慧,能解決現代人常見的肩頸痠痛、失眠、甚至情緒緊繃,而且完全自然無副作用。

這篇文章,我想用最生活化的例子,帶你認識針灸的原理、適合哪些小毛病,以及哪些情況要謹慎。希望讓這門古老的技藝,成為你照顧自己與家人的另一種選擇。下次痠痛來襲時,或許你會想起:還有一根銀針的溫柔力量!

針灸原理

在診間跟著老師學習,看著細針刺入人體卻能舒緩病痛,這神奇的針灸原理始終令我著迷。經過系統學習與臨床觀察,我逐漸理解其背後的深刻邏輯。

氣血經絡:中醫的核心理論

中醫認為,人體遍布著看不見的經絡系統,如同大地上的河流網絡,運行著維持生命的"氣"與"血"。當氣血運行不暢、阻塞不通(即所謂的"不通則痛"),病痛便隨之而生。針灸原理的根本,就在於運用針具刺激特定的穴位。這些穴位是經絡上能量匯聚和出入的關鍵點位。通過刺激穴位,能重新疏通堵塞的經脈,調和失衡的氣血,使身體恢復"陰平陽秘"的健康狀態。這套獨特的針灸原理,經過數千年的實踐驗證,構成了針灸療法的理論基石。

神經-內分泌-免疫網絡:現代科學的視角

現代研究嘗試從科學角度闡釋針灸原理。針刺刺激作用於穴位下豐富的神經末梢、感受器和微小血管網絡。這種刺激信號通過神經纖維傳遞至脊髓和大腦。大腦在接收信號後,會啟動一系列複雜的生理調節:

- 促進內源性物質釋放: 如內啡肽(天然止痛劑)、血清素、皮質醇等,有效緩解疼痛、調節情緒。

- 調節自主神經系統: 抑制過度興奮的交感神經,增強副交感神經活動,改善應激狀態和促進放鬆,這正是針灸原理在調節身體自主平衡功能上的體現。

- 影響免疫功能和炎症反應: 研究顯示針灸能調節多種細胞因子,減輕炎症狀態。這種神經-內分泌-免疫網絡的整體調節作用,是現代科學詮釋針灸原理的重要途徑。不同的刺激手法(捻轉、提插)和強度,能誘導產生不同的生理效應,這也豐富了我們對針灸原理動態性的認知。

生物電與信號傳導

另有觀點認為,穴位具有獨特的低電阻特性。針刺干預可能影響人體局部的生物電場和電磁信號傳導,從而調節細胞功能,促進組織修復。雖然具體機制仍在深入研究中,但這為理解針灸原理提供了另一種視角。

針灸的針

作為實習生,老師教導我們的第一課就是認識和敬畏手中的工具——針灸的針。這看似簡單的金屬細絲,蘊含著深厚的學問與精妙的運用之道。

材質與規格:精緻的工藝

現代臨床使用的針灸的針主要有不鏽鋼針和一次性無菌包裝針。不鏽鋼針彈性好、韌性強,適用於需要較強手法的治療。而一次性針則極大保障了安全性,杜絕交叉感染風險,是目前診所最主流的選擇。

- 粗細(號數): 常見的有0.16mm (36號)、0.20mm (34號)、0.25mm (32號)、0.30mm (30號) 等。號數越大,針身越細。面部、手足等皮薄肉少處多用細針(34號、36號),軀幹四肢肌肉豐厚處可選稍粗的針(30號、32號)。

- 長度(寸): 常見有0.5寸、1寸、1.5寸、2寸、3寸等。選擇依據是穴位所在位置的肌肉厚度以及需要達到的深度。例如,頭皮針多用0.5-1寸針,四肢常用1-1.5寸針,臀部、大腿等則可能需要2-3寸針。挑選合適的針灸的針是精準治療的第一步。

結構與作用:毫釐間的藝術

一根標準的針灸的針,由四個部分精妙構成:

- 針尖: 呈松樹形(尖中帶圓鈍),必須圓滑無毛刺或鉤痕。優質的針尖能極大減少進針時的疼痛感和組織損傷,是針灸的針是否"得氣"順暢的關鍵。觀察老師操作,鋒利無瑕的針尖幾乎能無痛刺入表皮。

- 針身: 針的主體部分,要筆直光滑、有彈性不易彎折。材質和工藝決定其耐用度和操作手感。

- 針根: 連接針身與針柄的關鍵部位。此處若工藝不佳(如有焊接點),極易在操作中發生斷裂(雖然概率極低,但後果嚴重),故必須確保牢固無瑕疵。老師常告誡我們要仔細檢查每一根針灸的針的針根。

- 針柄: 施術者持針的部分,通常由金屬絲纏繞(銅柄、鋁柄)或包裹醫用塑料(塑柄)。纏繞式針柄便於捻轉手法操作,塑柄針則更輕便且利於觀察針體深度。老師在示範複雜的複式手法時,多選用纏繞銅柄的針灸的針。

選用與保養:細節決定成敗

- 透穴與特殊針法: 有時為了達到特定效果(如透刺),需要選擇更長的針(如3寸以上)或特製針具(如芒針、長針)。針灸的針的選擇必須靈活變通。

- 一次性使用原則: 這是現代針灸安全的鐵律,確保一人一針一穴,杜絕感染。每次治療結束後,所有使用過的針灸的針都必須立即投入利器盒中,嚴禁重複使用。

- 儲存與檢查: 未使用的針需存放於乾燥清潔處。使用前必須仔細檢查:針尖是否鋒利無鉤(可用棉球輕拭),針身是否筆直無鏽蝕彎曲,針根是否牢固無鬆動。這些細節關乎療效與安全。

針灸的功效

在診所實習的日子裡,親眼見證了針灸帶給患者各種各樣的改善,讓我對針灸的功效有了更直觀和深刻的認識。這些效果絕非空談,而是基於其獨特的作用機制。

鎮痛消炎:對抗疼痛的利器

這是最為廣泛認可且效果卓著的針灸功效之一。無論是急性扭傷(如踝關節急性腫痛患者,針刺後當場活動度改善)、慢性勞損(如肩周炎、網球肘)、神經性疼痛(如帶狀皰疹後神經痛、三叉神經痛),還是術後痛、頭痛(尤其是緊張性頭痛、偏頭痛),針灸都能通過:

- 促進內啡肽等止痛物質釋放。

- 抑制痛覺信號在神經通路的傳導("閘門控制"理論)。

- 減輕局部炎症反應(降低促炎因子如TNF-α, IL-6等)。

- 改善局部血液循環,帶走致痛物質。 從而有效緩解疼痛,減少止痛藥物依賴。其針灸功效在疼痛管理領域的地位日益鞏固。

調和氣血,暢通經絡

這是中醫理論賦予針灸的核心使命,也是許多針灸功效的根基。例如:

- 調節胃腸功能: 對於功能性消化不良、腸易激綜合症(IBS)患者的腹脹、便秘或腹瀉,針灸足三里、中脘、天樞等穴,常能促進腸胃蠕動、調節消化液分泌、緩解痙攣,顯著改善症狀。這是疏通脾胃經氣、調和升降的體現。

- 改善婦科症狀: 針灸三陰交、關元、子宮等穴,對月經不調、痛經、更年期綜合症相關的潮熱、失眠、情緒波動有一定調節作用,反映了其調和衝任、疏肝理氣的功效。

- 調節免疫: 臨床觀察和部分研究顯示,堅持針灸能減少過敏性鼻炎(如花粉症)的發作頻率和嚴重度,可能與調節免疫應答、減輕黏膜炎症有關。這類針灸功效展現了其平衡陰陽、扶正祛邪的作用。

安神定志,調節情志

現代人壓力大,情志問題高發。我見過不少因焦慮、抑鬱、失眠來求診的患者。針刺百會、神門、內關、太衝等穴位:

- 能顯著誘導深度放鬆狀態(通過HRV檢測可見副交感神經活性增強)。

- 改善睡眠質量(縮短入睡時間,減少夜醒)。

- 緩解焦慮緊張情緒。

- 提升整體情緒狀態。 這種調節神經系統、安撫心神的針灸功效,對於改善現代人的心身健康尤為重要。

舒筋活絡,恢復功能

對於中風後遺症(肢體偏癱、言語不清)、面神經麻痺(面癱)、外周神經損傷等神經功能障礙,以及肌肉關節活動受限(如"凍結肩"),針灸是重要的康復手段:

- 通過刺激促進神經重塑與功能代償。

- 興奮受損神經肌肉,防止萎縮。

- 改善局部血液循環,促進損傷修復。

- 鬆解粘連,增加關節活動度。 早期介入配合康復訓練,常能加速功能恢復進程。這種促進康復的針灸功效,彰顯了其在神經肌肉系統中的重要價值。

針灸可以治療什麼

在診所裡,每天接觸各種各樣的患者,見證了針灸廣泛的適應症。老師常說,理解"針灸可以治療什麼",不僅要懂教科書的分類,更要看臨床實際效果和背後的機制。以下是我結合所學和見聞的歸納:

痛症領域:應用最為廣泛

- 肌肉骨骼系統疼痛: 頸椎病、肩周炎、網球肘、高爾夫球肘、腕管綜合症、腰背痛(腰肌勞損、腰椎間盤突出症)、坐骨神經痛、膝關節炎、踝關節扭傷後遺症、足跟痛(足底筋膜炎)等。這幾乎是門診最常見的病種,展示了針灸可以治療什麼在疼痛管理中的核心地位。

- 頭痛: 緊張性頭痛、偏頭痛、叢集性頭痛、頸源性頭痛等。

- 神經性疼痛: 三叉神經痛、帶狀皰疹後神經痛、糖尿病性周圍神經病變疼痛等。

- 術後痛、癌痛(輔助治療)。

內科及功能性疾病:調節見長

- 消化系統疾病: 功能性消化不良、噯氣、呃逆(打嗝)、腸易激綜合症(便秘型或腹瀉型)、慢性胃炎(緩解症狀)、術後胃腸功能恢復不良等。

- 呼吸系統疾病: 過敏性鼻炎、慢性鼻竇炎(緩解症狀)、哮喘(輔助控制症狀及減少發作)、感冒後久咳等。

- 神經系統疾病: 中風後遺症(運動、感覺、言語、吞咽等功能障礙)、面神經麻痺(面癱)、神經性膀胱功能障礙、眩暈(如良性陣發性位置性眩暈緩解期)、輕中度周圍神經病變等。

- 婦科疾病: 原發性痛經、月經不調(部分類型)、經前期綜合症、更年期綜合症相關症狀(潮熱、盜汗、失眠、情緒波動)、輔助治療不孕症(調節內分泌)、妊娠相關症狀調整(如劇吐、腰痛需謹慎操作)等。

- 泌尿系統疾病: 壓力性尿失禁(輕中度)、慢性前列腺炎(緩解疼痛不適)、神經源性膀胱功能障礙等。這些適應症體現了針灸可以治療什麼在調節臟腑功能方面的優勢。

精神情志及亞健康狀態

- 睡眠障礙: 失眠、入睡困難、多夢易醒。

- 情緒問題: 焦慮狀態、抑鬱情緒(輕中度)、慢性疲勞綜合症、壓力相關症狀(如心慌、胸悶但無明確器質性病變)。

- 亞健康調理: 免疫功能低下(易感冒)、慢性疲勞、體質虛弱調理等。這類疾病譜詮釋了針灸可以治療什麼在調理身心平衡中的獨特角色。

其他輔助應用

- 戒斷症狀緩解: 如戒菸、戒酒過程中的焦慮、煩躁等。

- 減肥輔助治療(需配合飲食運動)。

- 輔助調節輕中度高血壓。

- 腫瘤治療相關副作用緩解: 如化療引起的噁心嘔吐、放療引起的口乾、癌因性疲乏等。雖然針灸不是根治手段,但其在改善生活質量方面的作用,也屬於針灸可以治療什麼的重要範疇。

針灸注意事項

老師反覆強調,針灸安全有效的前提是嚴格遵循操作規範和了解禁忌。這些關鍵的針灸注意事項,是我們實習生必須銘記於心、時刻踐行的準則:

絕對禁忌:絕不能做的情況

- 皮膚局部問題: 施針部位有嚴重皮膚感染、潰瘍、燒傷、不明腫塊或惡性腫瘤皮膚侵犯區域。針刺會擴散感染或刺激病變組織。

- 凝血功能嚴重障礙: 如嚴重血友病、血小板極度低下(

- 特定嚴重疾病急性期: 如急性中風(腦出血早期)、急性心肌梗塞發作時、嚴重心衰未控制等。此時患者生命體徵不穩,針刺刺激可能成為額外負擔或干擾急救。

- 意識不清與極度虛弱: 無法配合、無法表達針感或暈針先兆的患者。

- 特殊部位禁止深刺: 囟門未閉合嬰兒的頭頂部、孕婦的腰骶部和下腹部(尤其合谷、三陰交、肩井等有較強子宮收縮作用的穴位需慎用或禁用)等。深刻理解這些禁忌是針灸注意事項的核心內容。

相對禁忌與需謹慎評估的情況

- 過度飢餓、疲勞、精神高度緊張或劇烈運動後: 此時身體狀態不佳,易於暈針。應先休息、進食少量食物,待狀態穩定後再施針。

- 孕婦: 妊娠期是特殊生理時期。原則上避免針刺腰骶部、下腹部以及具有強烈通經活血作用的穴位(如合谷、三陰交、肩井、至陰等)。必要時僅選取四肢遠端安全的穴位作輕刺激,且需由經驗豐富醫師操作。孕期針灸是針灸注意事項中需要特別留意的部分。

- 患有出血傾向疾病(病情較輕或控制穩定): 如輕度血小板減少、長期服用小劑量阿司匹林等。醫師需評估風險,避開血管豐富區域,選用細針,手法輕柔,出針後按壓時間延長。

- 安裝心臟起搏器者: 避免在起搏器埋植部位附近及連接導線走行區域施針(尤其避免電針)。

- 癲癇史患者: 避免選用可能誘發發作的強刺激穴位(如風府、啞門)和手法。

針刺過程中的重要事項

- 體位選擇: 根據穴位選擇舒適、穩定且能長時間保持的體位(仰臥、俯臥、側臥或坐位),必要時使用墊枕支撐。避免體位不當導致暈針或彎針。這是針灸注意事項中確保安全和舒適的關鍵。

- 嚴格消毒: 醫師雙手、患者穴位皮膚(直徑不少於5cm範圍)、針具(必須一次性無菌針)必須嚴格執行無菌操作規範。

- 溝通與反饋: 進針時和留針過程中,醫師需與患者保持溝通,詢問感覺(是否過度疼痛、有無異常竄麻感等),及時調整。患者應如實反饋任何不適(劇痛、心慌、頭暈、噁心等)。

- 暈針預防與處理: 初診、緊張、體虛者易發生。治療前解除顧慮,取舒適體位。發生暈針(頭暈、臉色蒼白、心慌、冷汗、噁心欲嘔),立即停止針刺,迅速起針,讓患者平臥(頭低腳高位),保暖,飲溫糖水,一般可迅速緩解。掌握暈針處理是針灸注意事項實踐的重要組成部分。

針灸後遺症

在學習過程中,老師也坦誠地告知我們,雖然針灸總體安全性很高,但如同任何醫療手段,也存在發生不良反應或併發症的可能性。正確認識和理解這些潛在的針灸後遺症,是專業素養的體現,有助於預防、早期發現和妥善處理。

常見且輕微的反應

- 局部疼痛與淤青: 進針或出針時短暫刺痛感屬正常。若針尖碰到微小血管,出針後按壓不足或患者凝血稍差,可能出現針孔周圍小塊淤青(瘀斑),按壓時有輕微疼痛感。這是相對常見的針灸後遺症,通常無需特殊處理,幾天內會自行吸收消散。進針時避開可見血管、出針後充分按壓(特別是服用抗凝藥者)可減少發生。

- 針刺部位酸脹麻重感持續: 這是"得氣"的正常反應,通常會在數小時至1-2天內自然消退。有時感覺較明顯或在活動時誘發(如針刺足三里後走路時有酸脹感)。若持續超過3天且不減輕,需告知醫師評估。

- 疲乏感或嗜睡: 部分患者(尤其體虛或首次針灸者)可能在治療後感到格外疲倦或想睡覺。這常與針灸調動氣血、誘導放鬆有關。建議治療後適當休息即可緩解,屬於正常的生理反應而非嚴重的針灸後遺症。

少見但需重視的不良反應

- 暈針: 如前所述,多發生於針刺過程中或剛起針後。表現為頭暈、噁心、面色蒼白、出冷汗、心悸、甚至短暫意識喪失。處理及時得當(立即起針、平臥、溫糖水、保暖)通常恢復快,不留後遺症。預防勝於治療。

- 感染: 極罕見,但因後果嚴重必須高度警惕。源於違反無菌操作(重複使用針具、皮膚消毒不嚴、醫師手部污染)。可能導致局部軟組織感染(紅腫熱痛甚至化膿),嚴重者引發蜂窩組織炎、骨髓炎甚至全身性感染。針灸後遺症中最需防範的就是嚴重感染。嚴格執行"一次性無菌針"的使用和消毒規範是杜絕此類風險的唯一途徑。若針後數天局部出現紅、腫、熱、痛加劇或發燒,必須立即就醫。

- 組織損傷:

- 彎針: 患者體位移動或肌肉強烈收縮導致針體在體內彎曲。此時切勿強行拔出,囑患者恢復原位放鬆,醫師順彎曲方向緩慢捻轉退出。

- 滯針: 肌肉緊張夾住針身,或針身被肌纖維纏繞導致無法捻轉和拔出。囑患者放鬆,按摩穴位周圍,或在附近再刺一針誘導放鬆後再緩緩拔除。

- 斷針: 極為罕見,多因針具嚴重損壞(鏽蝕、針根有損)或操作粗暴。若發生斷針於體內,患者需保持體位不動,醫師立即用鑷子或手術取出。強調針前檢查和規範操作至關重要。

- 氣胸: 這是針刺胸背部(特別是在肩胛骨內緣、鎖骨上窩、胸骨旁線區域)特定穴位(如肺俞、膈俞、肩井、缺盆等)過深時可能發生的嚴重併發症。針尖刺破胸膜和肺組織,導致空氣進入胸腔。表現為突發性劇烈胸痛、胸悶、呼吸困難、咳嗽。需立即停止針刺,讓患者半臥位,保持鎮靜,並緊急送醫院救治(通常需要胸腔閉式引流)。醫師必須精準掌握解剖結構(特別是胸背部穴位的安全深度和角度),避免向內下斜刺或過深直刺,囑患者治療過程中避免深呼吸或咳嗽,這是預防此類嚴重針灸後遺症的重點。

- 神經損傷(罕見且常為暫時性): 針刺深度過深或手法過重,直接刺激或損傷較大的神經幹(如針刺環跳穴過深傷及坐骨神經),可能導致該神經支配區域出現持續的麻木、觸電感、灼痛或肌肉無力。輕微損傷造成的症狀多在數天至數周內逐漸恢復。預防在於熟知解剖、控制適當深度和刺激強度。

總結與應對態度

必須強調,上述絕大多數不良反應(尤其是嚴重後遺症)在規範操作、嚴格消毒、醫師具備紮實解剖知識和豐富經驗的前提下,發生率極低。選擇正規醫療機構、合格針灸師是規避風險的關鍵。患者了解這些潛在的針灸後遺症,有助於在出現異常情況時及時溝通反饋,便於醫師早期介入處理。坦誠溝通、規範操作、關注細節是確保針灸安全有效的基石。

針灸常見問題 Q&A

1. 針灸有什麼功效?

針灸的功效多元廣泛,其核心在於調和人體的氣血陰陽,暢通經絡。具體而言,它最顯著的功效包括強效鎮痛(處理各類急慢性疼痛)、舒筋活絡(改善肌肉關節功能障礙)、調和臟腑(調理胃腸、緩解婦科症狀、平穩情志)、安神助眠(緩解焦慮抑鬱、改善睡眠質量),以及輔助增強整體免疫力。這些功效的發揮,是基於針刺對神經、內分泌、免疫網絡的整體調節作用。在診所裡,我常看到疼痛患者眉頭舒展,失眠者治療後神情輕鬆,這些都是針灸的功效最直觀的體現。

2. 什麼人不適合針灸?

針灸雖安全,但有其禁忌。絕對不宜針灸的情況包括:施針部位有嚴重皮膚感染或潰瘍者;凝血功能極度障礙(如嚴重血友病)或正在使用強效抗凝藥物而未經評估者;特殊急重症如急性腦出血、心肌梗塞發作期;意識不清無法配合者;以及囟門未閉的嬰幼兒頭頂部。另外,孕婦屬相對禁忌,尤其需避免針刺腰骶部、下腹部特定穴位(如合谷、三陰交),若需治療應由經驗醫師評估並選取安全穴位輕刺激。對於極度恐懼暈針者或過度飢餓疲勞者,也建議調整狀態後再行治療。這些都是重要的針灸注意事項。

3. 針灸一個禮拜可以幾次?

治療頻率需因人因病而異,沒有絕對標準。通常來說:對於急性疼痛或症狀(如急性扭傷、面癱初期),初期可能需要較高頻率,如每週2-3次,甚至初期每日1次(連續數日後調整),以快速控制病情、促進恢復。對於慢性疾病調理(如慢性腰背痛、月經不調、失眠),常規為每週1-2次,待症狀穩定改善後可逐漸過渡到每週1次,再延長為每兩週1次進行鞏固。作為保健防病,則頻率更低,如每月1-2次。具體方案醫師會根據您的病情進展、體質反應(是否易疲勞)和實際生活安排進行個體化調整。老師在安排複診時間時,總會綜合評估這些因素。

4. 針灸多久見效?

見效時間差異很大,取決於多種因素:

- 疾病性質與病程: 急性病(如落枕、急性踝扭傷)或功能性問題(如呃逆)可能1-3次治療就有明顯改善甚至痊癒。而慢性病(如多年的膝關節炎、頑固性頭痛)、器質性病變(如中風後遺症)、體質虛弱者的調理,則需要更長時間,通常建議至少一個療程(6-10次)來觀察初步效果,長期調理可能需要數月。

- 個體差異: 對針灸敏感度高的人可能見效快;反之,敏感性低、病程長且複雜者見效相對慢。

- 治療方案與配合度: 是否按規律療程治療、是否遵醫囑配合生活調養(如腰痛患者避免久坐)都影響療效。 因此,很難以單一時間標準衡量。通常建議患者給自己設立觀察期(如堅持治療4-6次),與醫師保持溝通,共同評估反應再決定後續方案。耐心與規律治療是慢性病取得成效的關鍵。

發表評論